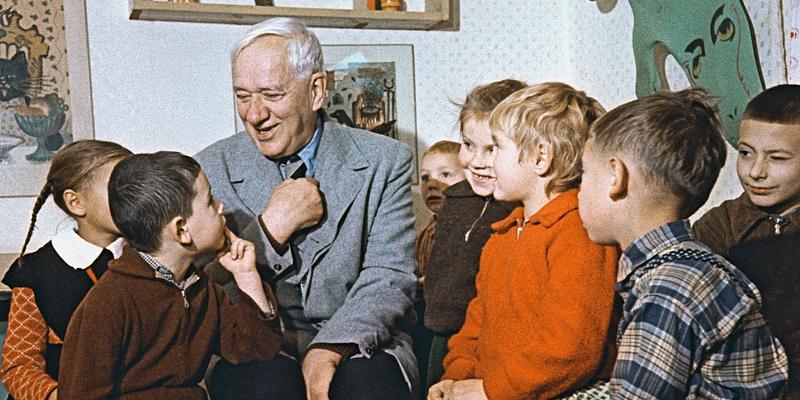

Видите, Чуковский — это пример автоматического письма. Он как Льюис Кэрролл, рассказывал сказку для того, чтобы отвязались дети. В данном случае, чтобы уснул больной Боба Чуковский. Или Коля это был? По-моему, Боба. Нет, Боба — старший сын. В общем, ему надо было кого-то из детей больных… Ему надо было, чтобы Коля заснул. И он начал просто ему (это был 1915 год, в поезде они ехали) бормотать любую приходящую в голову ерунду:

Жил да был крокодил,

Он по улицам ходил,

Папиросы курил,

По-турецки говорил.

Почему по-турецки? Потому что крокодил. И он когда это записал (он что-то там запомнил, какие-то ритмические находки), у него получились абсолютно серьезные стихи. И Кушнер абсолютно прав, говоря, что формальные находки «Двенадцати» предсказаны в «Крокодиле». Вернемся через три минуты.

Продолжаем разговор. Вот тут сразу три человека поправили меня, что Ник был Адамс. Спасибо, это приятно. Фактографические поправки мы всегда приветствуем. Ник Адамс, конечно. Ник Картер, кстати, тоже хороший персонаж. И тут уточнение, что Коля был старше Бобы. Ну здесь я всегда в таких случаях признаю, что полную хронологию детей Чуковского я не помню. Я помню, что первой была Лида, а младшая Мура. Остальных в этом ряду выстроить не всегда получается, но, в любом случае, приятно, что Коля старше Бобы. Что касается теоретических возражений, которых тоже приходит довольно много, то, понимаете, здесь я, грешным делом, не знаю, как реагировать. Потому что когда речь идет о вещах фактических — Картер или Адамс,— тут всегда можно обратиться к тексту. Когда речь о художественных трактовках, свою трактовку навязывать как единственно верную,— по-моему, как минимум недальновидно. Я этого не делаю, я всегда признаю, что мое дело давать повод к дискуссии. Мое мнение таково. Я имею право на это мнение, оно мне кажется вполне себе доказательным, вполне себе подтвержденным очень многими мотивами советской истории. Об этом я, кстати говоря, и собираюсь читать лекцию. Если вы думаете иначе, никто не мешает вам прочесть свою лекцию и предложить другую концепцию мифа — фаустианского, христологического мифа, советской истории. Я, понимаете, открыт к таким разговорам, я только для полемики не открыт. Потому что это не вопрос полемики. Это вопрос, к сожалению, разных точек зрения, которые в споре никогда не удается примирить.

Так вот, возвращаясь к теме автоматического письма. Чуковский сочинял свои сказки без умозрительной задачи. Когда он ставил себе задачу написать сказку на конкретную тему и выразить в ней конкретный моральный урок (например, как в сказке «Одолеем Бармалея»), у него, как правило, ничего не получалось, и, прости господи, я не согласен с проработкой этой «вредной» сказки в советской печати, но «Одолеем Бармалея», по-моему, плохая сказка. Именно потому что это попытка объяснить детям войну, это попытка написать патриотическую поэму, а Чуковский этого делать не мог. Его сказки — это в известном смысле вольные импровизации начитанного человека. Это то, что делал Льюис Кэрролл, он же Чарльз Доджсон, никаким Кэрроллом он на самом деле не был. Есть даже версия, что и сказки за него писала королева Виктория. То, что делал этот скромный преподаватель математической логики, смотритель библиотеки и фотограф, чтобы от него отказались три дочери декана, которые в жаркий день (кстати, считается, что день на самом деле был дождливым, получена справка). 4 июля 1862 года пристали дети к Доджсону рассказывать сказку. И вот чтобы они отвязались он им рассказывает первый приходящий в голову бред. Попробуем представить себе, что было бы, если бы он вложил туда моральное послание. Да дети бы заснули под этим стогом, а потом еще их бы в лодке начало тошнить. Да никакой здесь нет моральной проблематики. Попытки навязать сказке какой-то смысл приводят, помните, как это сказано у Маршака:

От этих назидательных [дидактических]гвоздей

Нередко сохнут книжки для детей…

Мы с вами книги детские читали [видали],

Пробитые насквозь гвоздем морали….

Порой друзья страшнее [опасней], чем враги.

Ты от себя меня обереги!

Я думаю, что, если бы Чуковский вкладывал моральные послания в «Муху-цокотуху», недалеко бы ушел читатель.